[편집자주] 미국 경제와 증시 리스크가 국내 주식 시장에도 영향을 줄 수 있다는 판단하에 구독자들에게 도움이 될 만한 인사이트를 공유합니다. 총 2편으로 구성됐으며, 연말과 내년초 꼭 챙겨야할 이슈 포인트라고 생각합니다. 리스크를 제대로 알고 시장을 대응하는 것과 그렇지 않은 것은 각자의 수익 방어에 큰 차이를 보입니다. 구독자를 위한 뉴스와 콘텐츠를 만들기 위한 파이낸스스코프의 노력입니다.

미국 금융 시스템은 여전히 움직이고 있지만, 그 안에서는 분명히 피로의 신호가 쌓이고 있다.

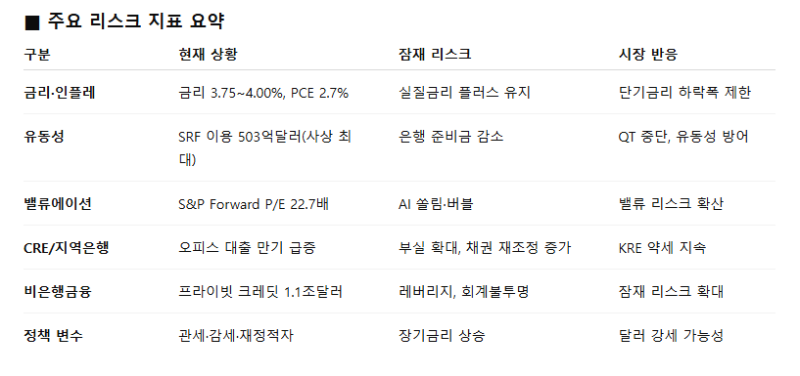

표면적으로는 인플레이션이 둔화되고 금리 인하가 시작된 듯 보이지만, 그 속을 들여다보면 자산가격의 과열, 은행 유동성 경색, 상업용 부동산 리스크, 비은행 금융권의 숨은 부채가 함께 뒤엉켜 있다.

‘위기 직전’이라는 단어는 아직 과하지만, ‘정상’이라 부르기도 어려운 구조적 불균형이 분명히 자리 잡고 있다.

◆금리 인하는 시작됐지만 유동성은 더 빠듯하다미국 연방준비제도이사회(Fed)은 지난 10월 기준금리를 3.75~4.00%로 낮추며 25bp 인하를 단행했다. 표면적으로는 인플레이션 완화에 따른 정상화 신호처럼 보이지만, 실질금리는 여전히 플러스다.

개인소비지출(PCE) 물가상승률이 2.7%, 코어 PCE는 2.9% 수준으로 연준의 2% 목표를 웃돈다. 물가가 완전히 잡히지 않은 상황에서 유동성은 오히려 빠져나가고 있다.

연준은 오는 12월 1일부터 대차대조표 축소(QT)를 중단하고 만기 국채를 재투자하기로 했다. 단기 자금시장과 은행 준비금 사정이 한계에 다다른 탓이다. 실제 단기 레포시장에선 이상 신호가 포착됐다. Standing Repo Facility(SRF) 이용 규모는 10월 말 기준 503억 달러로 사상 최대치를 기록했다.

은행권의 준비금은 2조8000억 달러 수준으로 줄었고, 연준은 2019년의 ‘레포 쇼크’ 악몽을 반복하지 않기 위해 선제적으로 QT를 멈췄다.

주요 외신에 따르면 전직 연준 관계자는 “QT를 지속하기 어려운 수준까지 은행의 유동성이 줄었다”며 “금리는 내렸지만 자금 사정은 느슨하지 않다”고 진단했다.

결국 지금의 미국 금융 시스템은 ‘금리 인하 = 완화’라는 단순 공식이 통하지 않는 구간에 진입했다.

명목 금리는 내려갔지만 실질금리는 여전히 높다. 자금시장에서는 유동성 긴장이 되레 커지고 있다. 겉보기엔 안정을 찾은 듯하지만, 속에서는 압력이 쌓이고 있는 형국이다.

◆주가는 사상 최고권, 밸류는 과열 구간S&P500의 향후 12개월 예상 주가수익비율(Forward P/E)은 22.7배로 5년 평균(20배), 10년 평균(18.6배)을 모두 넘어섰다.

주가 상승의 상당 부분은 엔비디아·마이크로소프트·구글·메타 등 AI 관련 초대형주에 집중돼 있다. 이들 6~7개 종목이 지수 수익의 절반을 차지하며, 시장의 구조 자체가 ‘AI 단일 테마’에 기댄 모습이다.

문제는 성장률이 둔화되기 시작할 때다. AI 서버 투자 사이클이 꺾이거나 GPU 수요가 둔화될 경우, 실적보다 밸류에이션 조정 폭이 훨씬 클 수 있다.

금융투자업계 관계자는 “지금의 밸류는 성장 기대가 아니라 ‘스토리 프리미엄’이 이끄는 구간”이라며 “이익이 멈추는 순간 밸류는 제자리로 돌아갈 것”이라고 지적했다.

주식시장은 여전히 낙관론이 지배하지만, 그 밑바닥에는 ‘버블의 초기 흔들림’이 자리 잡고 있다.

밸류 상단부에 머물러 있는 주식시장에서는 변동성 확대가 불가피하다.

◆지역은행과 CRE, 천천히 새는 타이어대형은행은 규제 덕분에 자본비율이 높지만, 문제는 지역은행과 상업용 부동산(CRE) 부문이다.

무디스 애널리틱스는 최근 2025년에 만기가 도래하는 CRE 대출의 약 20%가 오피스 부문이라고 밝힌 바 있다.

공실률은 20%에 육박하며, 만기 재조정이 필요한 대출이 빠르게 늘고 있다.

세인트루이스 연준 분석에 따르면 조건 변경(loan modification)을 받은 CRE 대출이 1년 새 66% 늘었다. 이는 부실을 즉시 처리하지 못하고 ‘시간을 벌기 위한 연장’이 늘고 있다는 뜻이다.

이런 구조는 즉각적인 붕괴로 이어지지는 않지만, 금융권 내부의 자금 회전 속도를 서서히 떨어뜨린다.

JP모건의 제이미 다이먼 CEO는 최근 투자자 간담회에서 “CRE 익스포저가 많은 지역은행들은 아직도 리스크를 과소평가하고 있다”며 “지금은 천천히 타이어가 새는 구간”이라고 지적했다.

실제로 지역은행 ETF인 KRE는 여전히 연초 대비 하락세를 벗어나지 못하고 있다.

◆보이지 않는 폭탄, 비은행 금융‘보이는 불안’이 은행권이라면, ‘보이지 않는 폭탄’은 비은행권에 있다. Fitch에 따르면 미국 은행들이 비은행금융기관(Private Credit, 사모펀드, 헤지펀드 등)에 빌려준 대출은 2025년 중반 기준 1조2000억 달러, 전체 대출의 10% 수준이다. 10년 전 3%에 불과하던 비중이 세 배 이상 불어났다.

프라이빗 크레딧 시장 자체는 약 1.1조 달러 규모로, 표면상 부실률은 2% 내외다.

다만 레버리지 구조가 복잡하고 회계 투명성이 낮아, 충격이 왔을 때 어느 지점에서 터질지 파악하기 어렵다.

보스턴 연준은 “은행이 제공한 신용라인이 동시에 인출될 경우, 자금시장 전체가 마비될 수 있다”고 경고했다.

월가에선 “2008년의 CDO가 은행 내부에 숨은 폭탄이었다면, 지금의 위험은 은행 외부에 있다”며 “시스템 리스크는 아닐 수 있어도, 방향을 예측하기 어려운 충격이 될 수 있다”고 전망한다.

이 부문은 단기간엔 조용하지만, 가장 먼저 터질 수 있는 도화선으로 꼽힌다.

◆정책 리스크까지 더해진 복합 구조정치적 변수도 금융 불안에 기름을 붓고 있다. 트럼프 행정부는 재출범 이후 대규모 관세와 감세정책을 예고했다.

국채 발행은 늘고, 재정적자는 확대되고 있다. 장기금리는 다시 4% 중반을 넘어섰고, 시장에서는 “국채 수급이 감당 불가한 속도로 늘고 있다”는 우려가 나온다.

관세는 단기적으로 미국 내 물가를 자극한다.

수입물가가 오르면 인플레가 다시 고개를 들고, 연준이 금리 인하 속도를 늦출 가능성이 생긴다. 그 결과, 채권시장은 금리 반등에 긴장하고, 주식시장은 밸류 압박을 동시에 받는 구조가 만들어진다.

즉, 정책이 금융시장에 전이되는 전형적인 ‘정치 리스크→자산 리스크’의 구도다.

지금 시장이 말해주는 것 요약하자면, 미국 금융 시스템은 당장 붕괴 단계는 아니다.

다만 밸류 과열, 은행 유동성 경색, CRE 부실, 비은행금융 노출, 정책 불확실성 등 다섯 가지 리스크가 동시에 작동 중이다.

각각의 요인은 단독으로는 작은 진동이지만, 동시에 겹치면 구조 전체가 흔들리는 복합 진동이 된다.

대형은행의 자본비율은 2008년보다 훨씬 높고, 유동성 커버리지비율(LCR)도 충분하다. 그러나 그 ‘견고함’이 시장 전체의 안정으로 이어지는 것은 아니다.

오히려 자산가격의 고평가와 정책 리스크가 결합하면서, 금융 시스템은 겉으론 견고하지만 안쪽으로는 느리게 흔들리고 있다.

◆미국 금융 리스크 대처법..국내도 영향권지금은 급락을 걱정할 시점이 아니라, 리스크 관리에 집중해야 할 시점이다.

국내 주식시장도 현금 비중을 늘리고, 밸류 부담이 덜한 섹터나 구조적 성장주 중심으로 대응하는 전략이 필요하다.

AI 버블이 조정받을 경우 반도체·전력기기·방산 등 실물 기반 산업이 방어주 역할을 할 가능성이 높다.

한국 시장 역시 달러 강세 국면에서 수출 의존도가 높은 업종은 조정이 불가피하지만, 전력 인프라·반도체·방산은 구조적 성장이 기대된다.

금융 시스템이 ‘버티고 있다’는 표현은 맞다. 다만 그 버팀목 아래에서는 균열의 소리가 점점 커지고 있다.

시장은 아직 안정의 표정을 짓고 있지만, 그 안에서 “정상처럼 보이지만, 정상은 아닌 세계”가 서서히 만들어지고 있다.